最近何かと雑用が多くてブログが停滞してしまっております。気付けば今週で11月も終わり。もう少し古いネタを片付けておかなくてはなりません。という訳で今回は今月初旬の根室紀行の続きを。

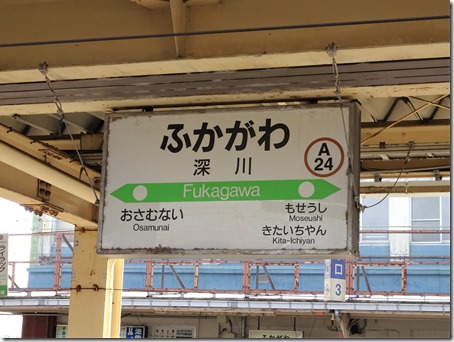

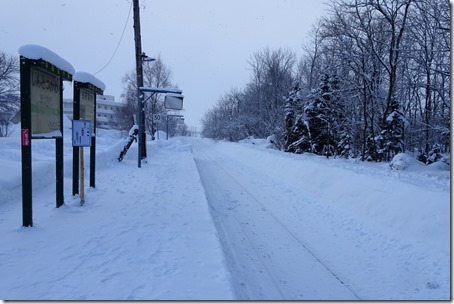

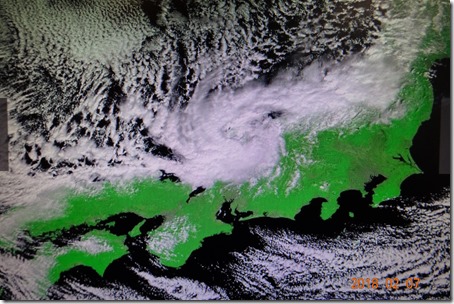

11月3日土曜日は根室泊まり。翌11月4日日曜日の朝、ホテルのカーテンを開けたら外は霧で真っ白でした。駅へ向かう道すがらも霧の中。

宿から駅へ向かう道すがらも真っ白。信号も点いてるのかいないのか!?。

下は根室市役所。

幹線の国道44号線「根釧国道」も日曜日の朝とあってか車通りは少なめ。

やがて前方に薄ぼんやり横に長~い建物が見えて来ました。

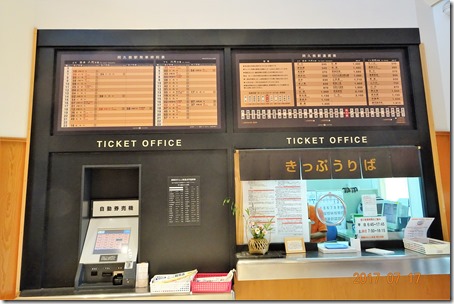

根室駅です。学生時代に来た時と殆ど変わらぬ出で立ち。

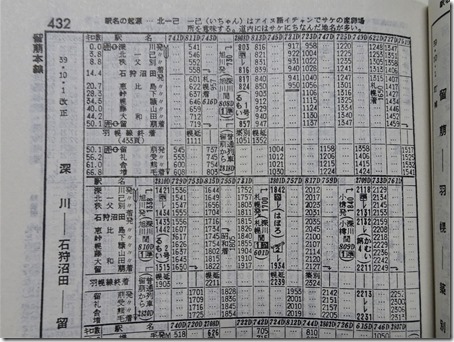

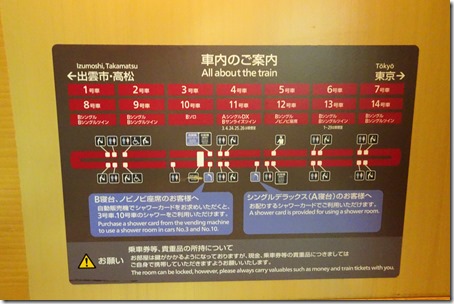

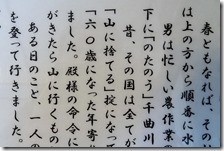

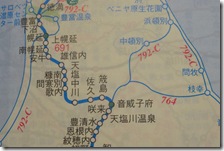

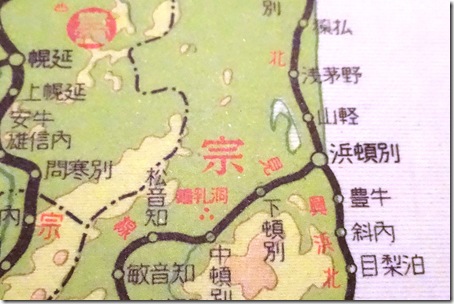

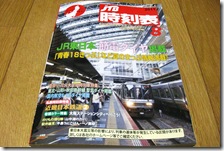

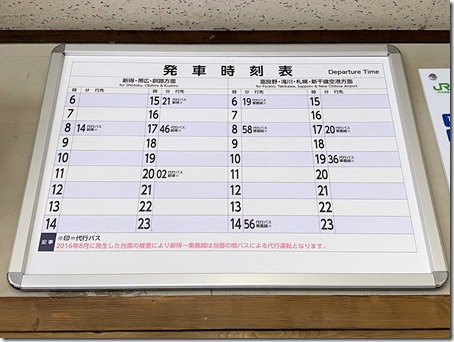

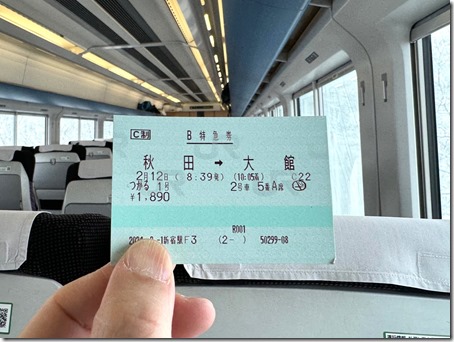

ここから8時22分発釧路行きに乗って釧路へ向かいます。この区間は根室本線の一部ではありますが、超ローカル区間で“花咲線”の愛称で呼ばれています。有名な“花咲ガニ”に因んだ名称でしょうが、東根室と西和田駅の間にあった花咲駅は平成28年3月に廃止になってしまいました。

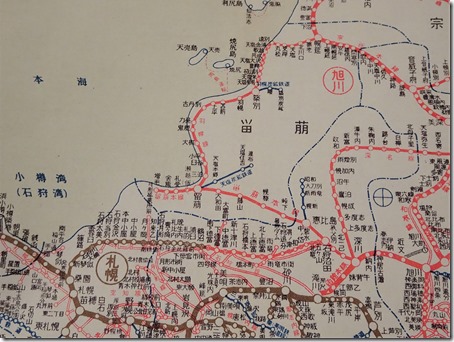

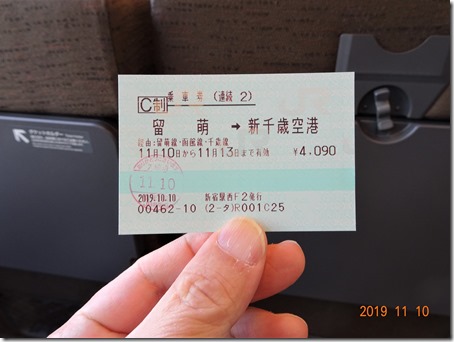

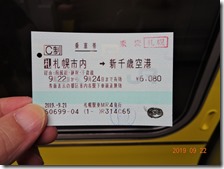

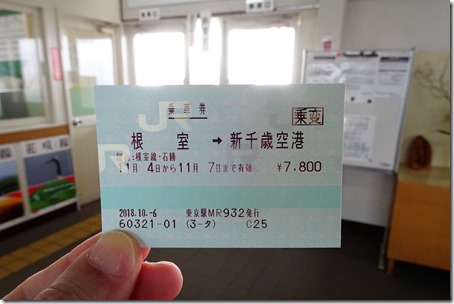

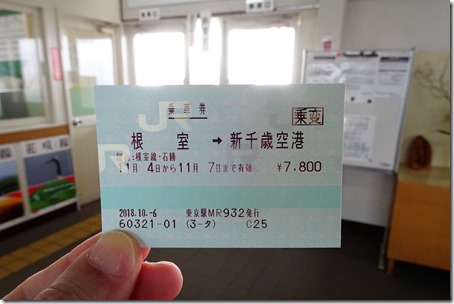

今日は釧路でさらに乗り継いで新千歳空港まで鉄路で辿る計画。

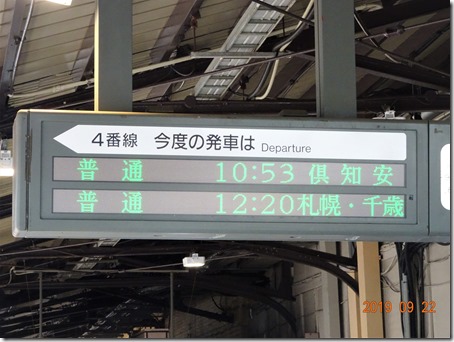

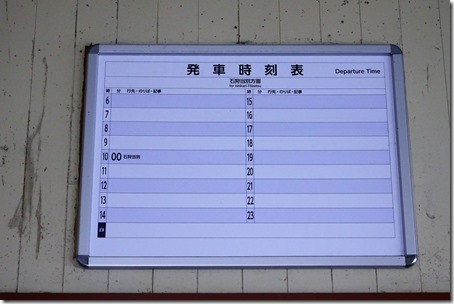

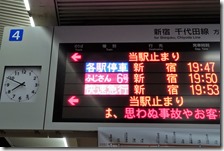

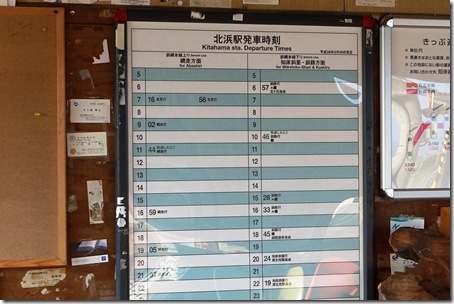

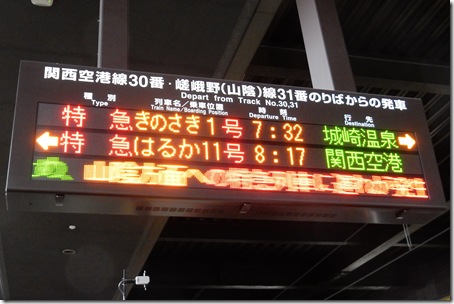

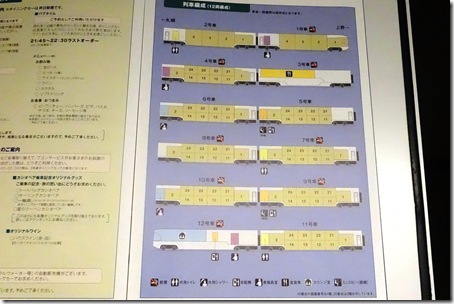

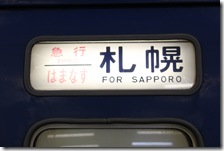

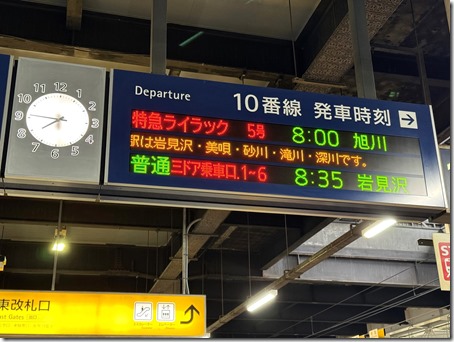

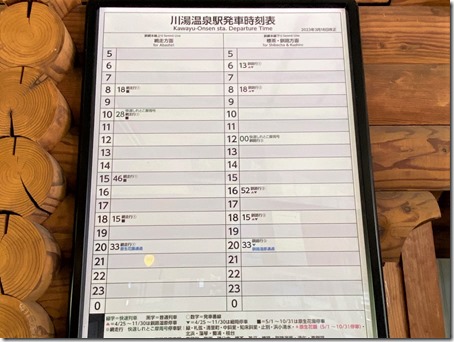

快速「はなさき」として釧路を5時35分に出た1番列車が8時01分に到着。これが折り返し8時22分発の根室発2番列車になります。これを逃すと11時03分まで列車がありません。

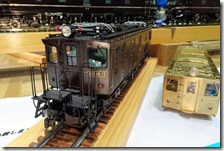

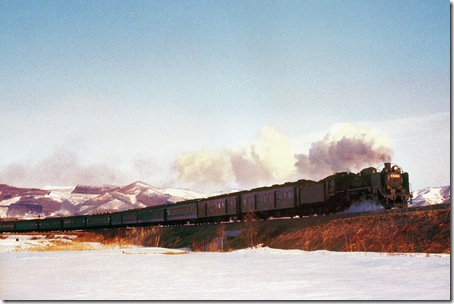

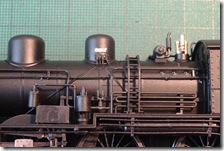

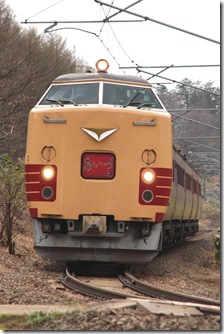

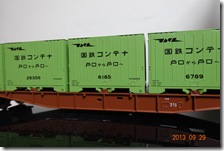

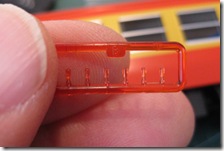

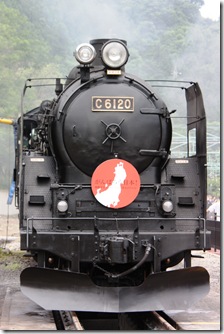

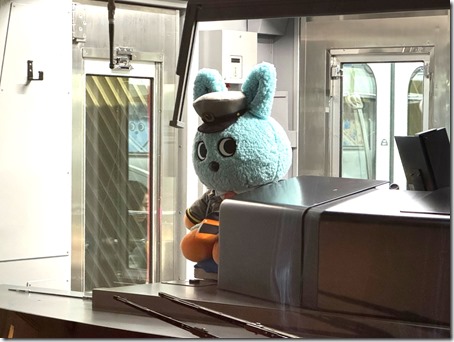

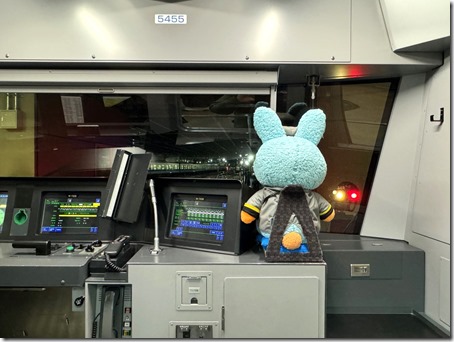

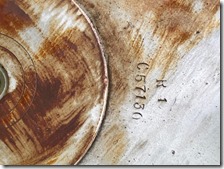

車両はキハ54単行。今日は冬限定でオホーツク海沿岸を走る観光列車「流氷物語号」に使われるキハ54-507が運用に就いていました。車体には流氷が描かれています。

改札は10分ほど前から開始。下は同行の友人が撮ってくれた記念写真。

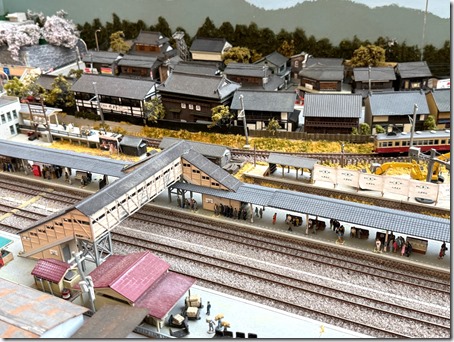

さすが“本線”の終点だけあってホームは広くて長いですが1線のみ。発着する列車は今では6往復の単行気動車だけで貨物列車はありません。

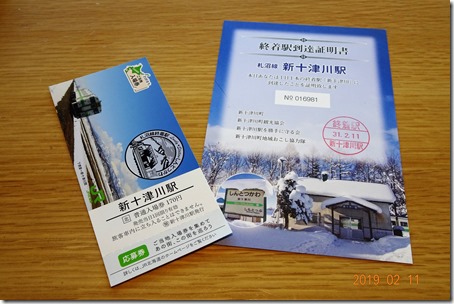

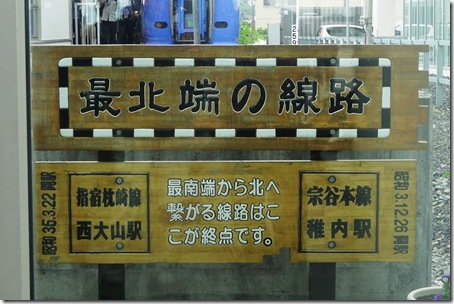

ホームの先端には「日本最東端有人の駅」の掲示板。“有人”とわざわざ断っているのは、無人駅では隣の東根室駅が最東端だから。

そしてその先には日本最東端の車止めが見えました。

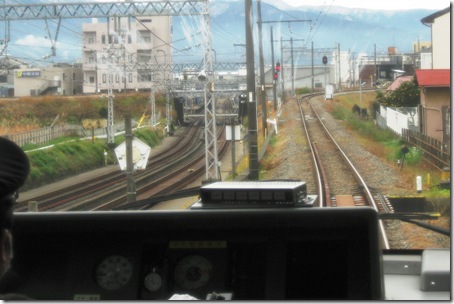

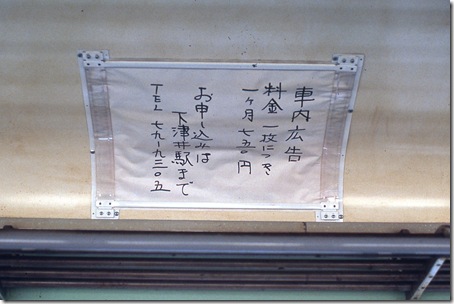

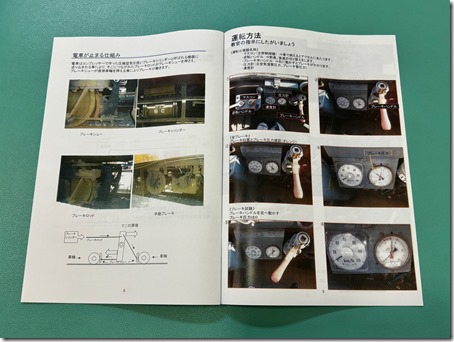

運転台は半室構造。ワンマン運転のため整理券発行機や運賃収受箱が備えられています。

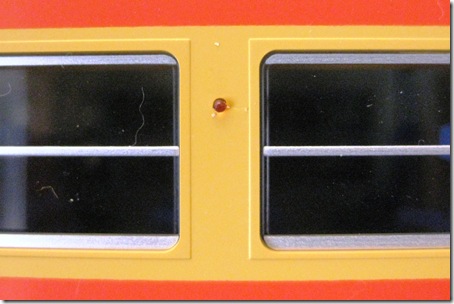

下は客室内。ブルー基調の明るいモケット。55人乗りですが、根室駅発車時の乗客数はその1/3くらい・・・でしょうか。

8時22分の定刻に発車。加速する間もなく「東根室」駅に到着。昨日にも訪れた最東端の駅です。おやっ、乗客が2人!?・・・と思いきや、観光ボランティアの方でした。乗降客は無しで、乗り鉄らしきお2人が列車から降りて慌ただしく記念写真を撮っていました。

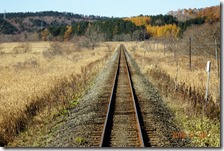

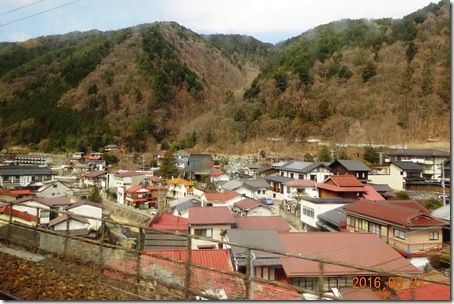

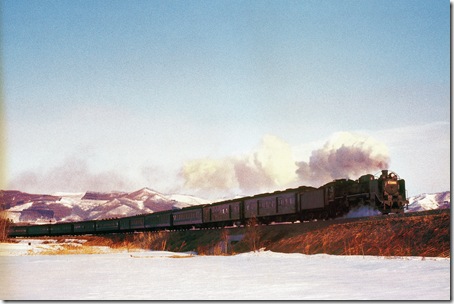

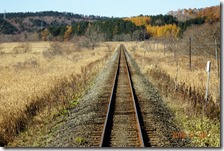

東根室駅を8時26分に発車して根室の街を抜けると、途端に人煙希なる原野が広がります。

ワンマン列車なので運転士さんは扉の開け閉めや改札業務も一人でこなします。

やがて西和田駅が見えて来ました。

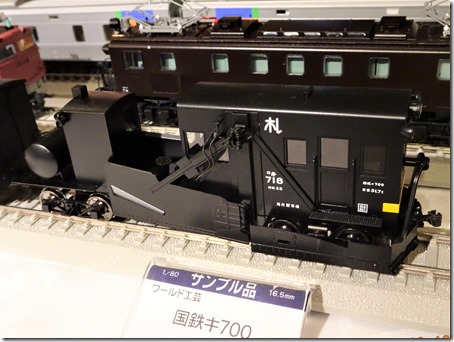

待合室は古い貨物列車の車掌車を流用したもの。北海道ではしばしば見かけます。乗降客は無し。8時34分発車。

しばし走って・・・。

昆布盛駅に停車。やはり乗降客無し。8時39分発車。

次は落石駅。昨日写真撮影をした場所の最寄り駅です。交換施設のある駅らしい駅ですが、やはり乗降客は無し。8時44分発車。

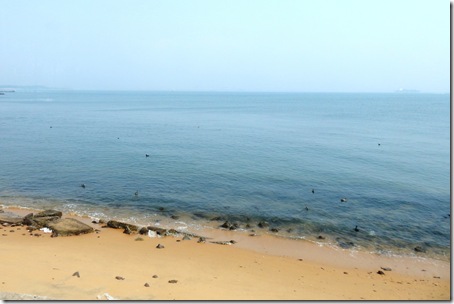

昨日写真撮影した落石海岸あたりでは速度を落としてゆっくりと走行。

6月1日から11月30日までの期間、花咲線では最東端の東根室駅での停車時間を延ばし、美しい車窓区間で列車速度を落として観光客への配慮をしてくれています。

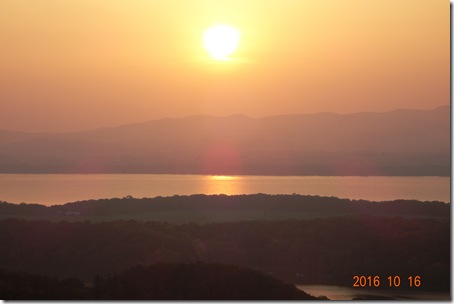

昨日に引き続き今日も快晴~。

次は別当賀駅。ここも乗降客無し。

やはり待合室は車掌車でした。8時57分発。

時折、警笛が鳴ったり制動がかかったりするのは、エゾシカが横切るから。

次の初田牛駅にも誰もいません。

ここは立派な!?待合室でした。9時05分発。

そしてかつて標津線との接続駅だった厚床駅ではホーム上に人影が!。

でもその方は写真を撮っているだけで列車には乗らず。地元の方が1人降りて行かれました。9時12分発。

姉別駅では本日初の乗客の姿が!。お1人乗車。

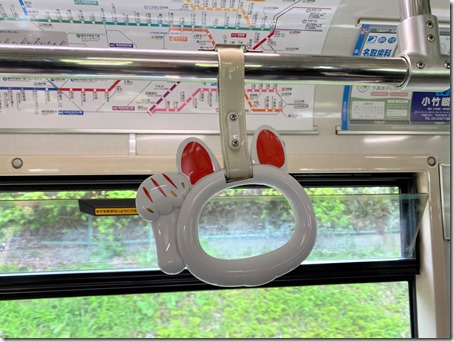

待合室に「ルパン三世」が登場しているのはモンキー・パンチが地元の北海道浜中町の出身だから。9時19分発。

次の浜中駅でも乗客あり。見送りの方の姿も。9時28分発。

そして根室駅と釧路駅のほぼ中間に位置する茶内駅では初めて対向列車が待っていました。ホーム上には4~5人の乗客の姿が。

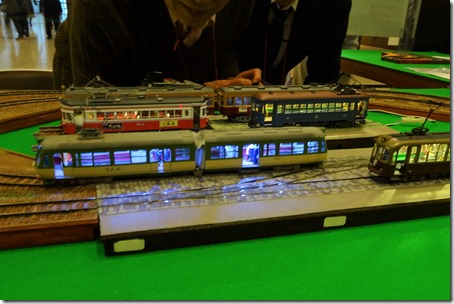

対向のキハ54-508はこちらキハ54-507の相棒の流氷物語号ラッピング車両。

無人駅ですが駅舎は有人駅時代からそのままの北海道らしい建物でした。9時35分発。

次の糸魚沢駅では乗降客無し。9時44分発。

糸魚沢駅から次の厚岸駅までの間は別寒辺牛(べかんべうし)湿原が広がっていて、ここでも列車はゆっくり走ってくれます。

たくさんの水鳥が見えました。もう冬の使者、白鳥の姿も。暖かいとはいえ、もう11月ですからね~。

湿原の中をカーブしながら線路がひかれています。

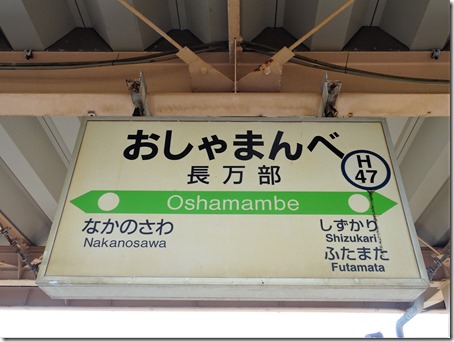

そして根室と釧路を除くと沿線で唯一の有人駅である厚岸駅に着きました。跨線橋も本日初めて見ました。ホーム上では10人ほどが列車を待っていました。9時58分発。

次の門静駅はやっぱり誰もいませんでした。10時03分発。

尾幌駅では2人乗車。ここも待合室は車掌車。10時11分発。

次の上尾幌駅でも2名乗車。

2面2線の島式ホームと単式ホームが構内踏切で結ばれる構成。立派な白塗りの駅舎が健在でした。10時20分発。

別保駅では2名乗車。10時35分発。

武佐(むさ)駅では2名乗車。もう釧路の街中に入って来ました。10時40分発。

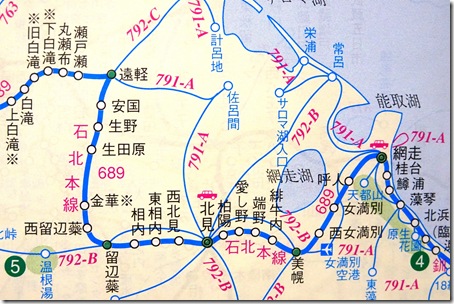

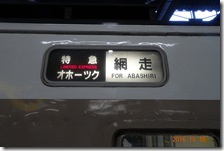

次の東釧路駅は根室本線と釧網本線の分岐駅。

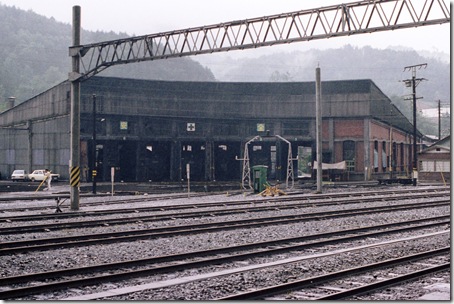

立派な駅舎がホームから離れて残存していました。ホームとの間には何本も側線が引かれていたのでしょう。10時42分発。

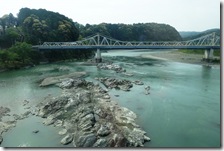

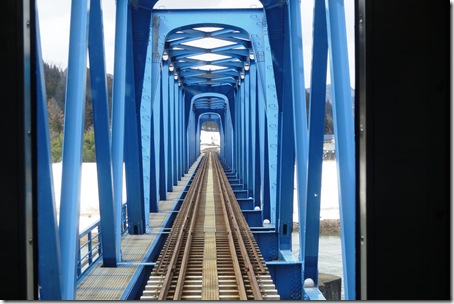

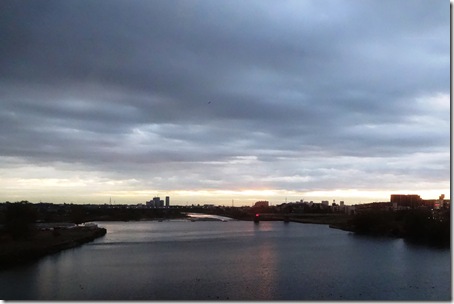

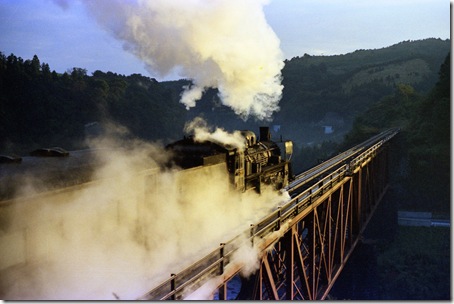

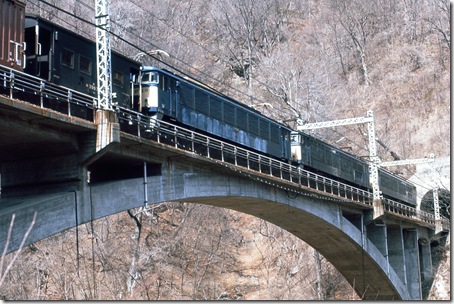

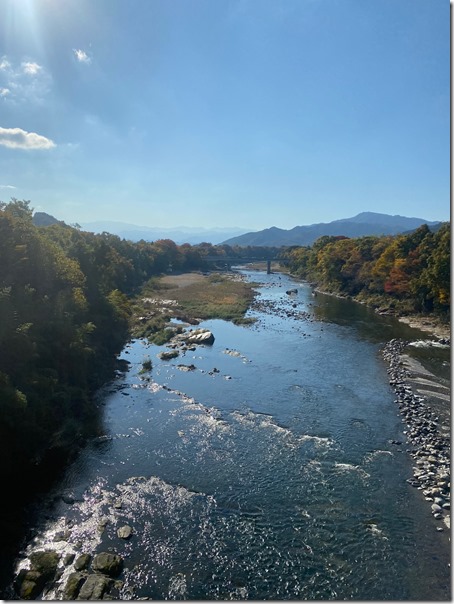

そして釧路川の鉄橋を渡ると・・・。

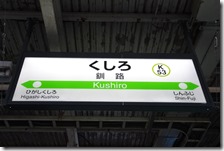

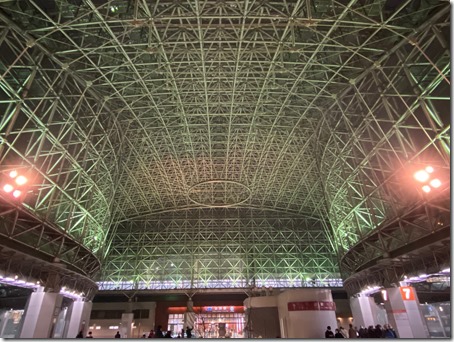

この列車の終点、釧路駅に到着。10時46分着。

営業キロは135.4km、2時間24分の旅でした。やっぱり鈍行列車は楽しい~。

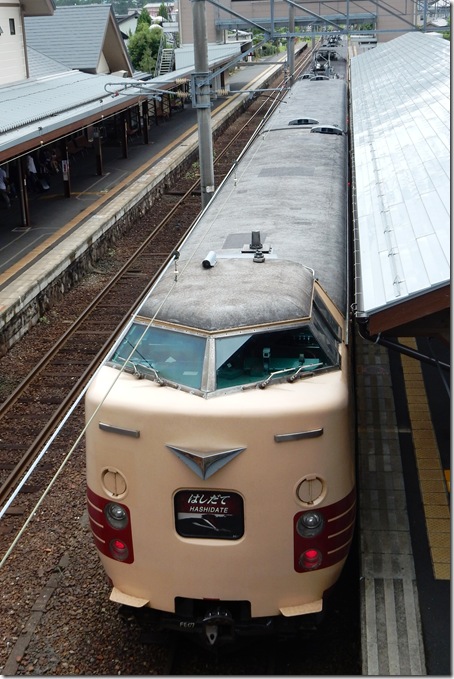

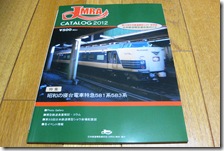

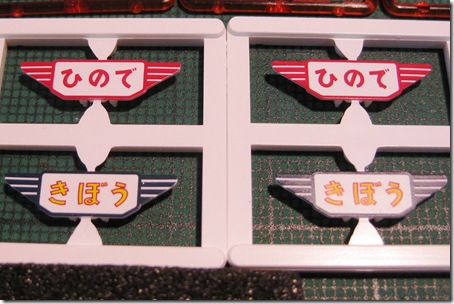

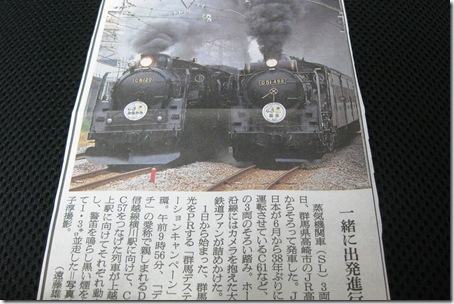

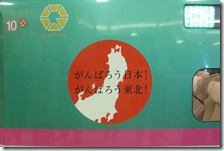

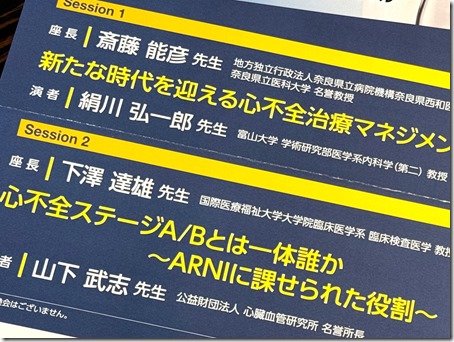

駅構内には11時42分発根室行き快速「ノサップ」が停車していました。車両は11月1日に出発式が行われたばかりの「地球探索鉄道花咲線」ラッピングトレインのキハ54-521。

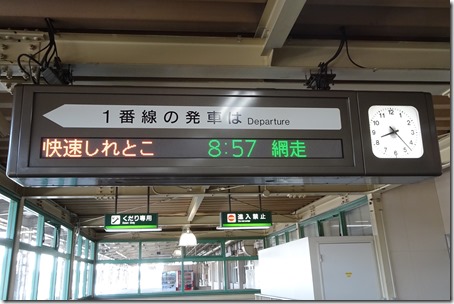

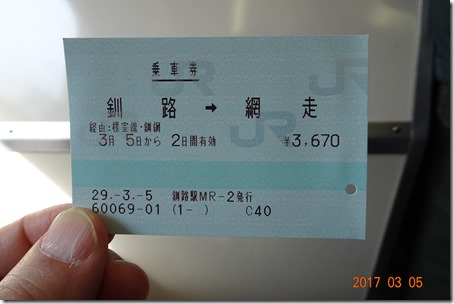

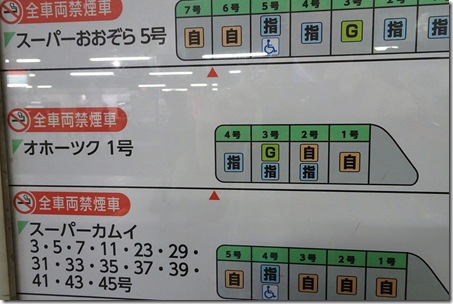

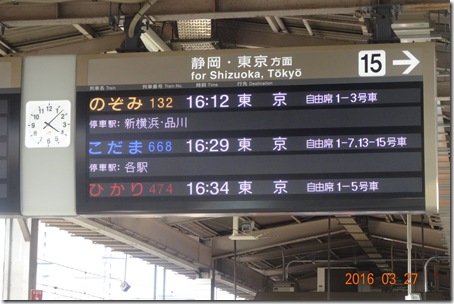

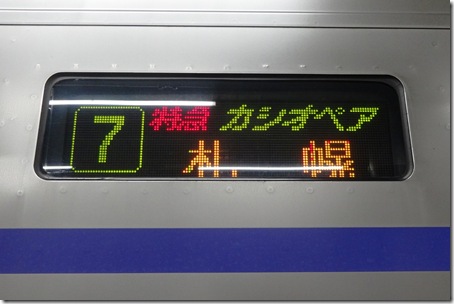

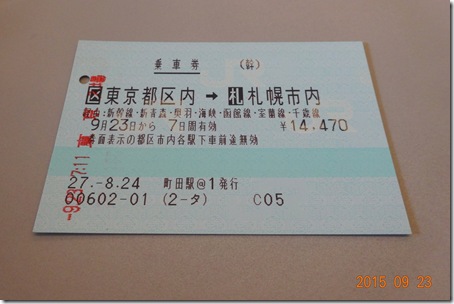

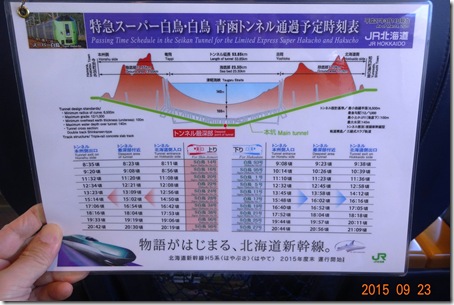

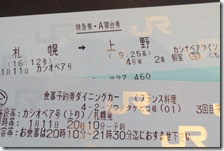

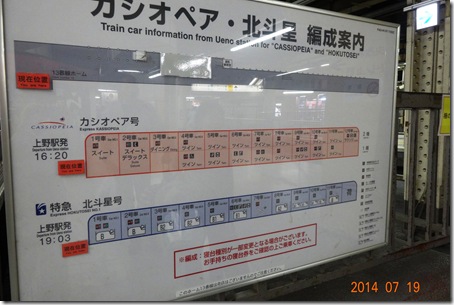

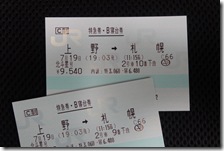

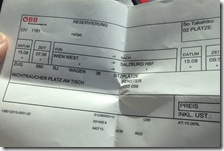

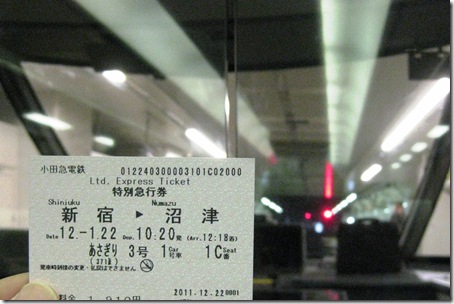

さてここからは釧路発11時24分発の特急「スーパーおおぞら6号」に乗り継ぎ。本当はさらに鈍行でゆっくり行きたいところですが、翌日は仕事ですからね~。

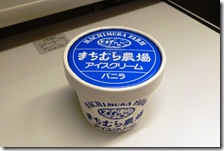

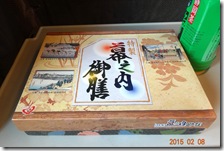

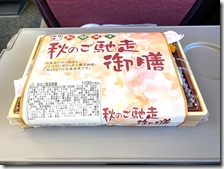

最近のJR北海道の特急列車には車内販売が無いので、まずは釧路駅で飲料、食料を調達。

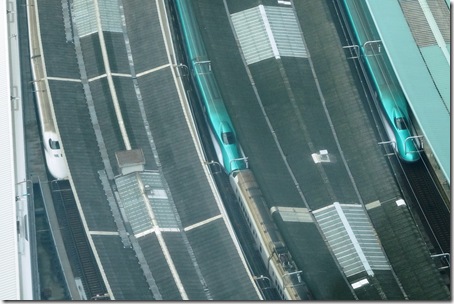

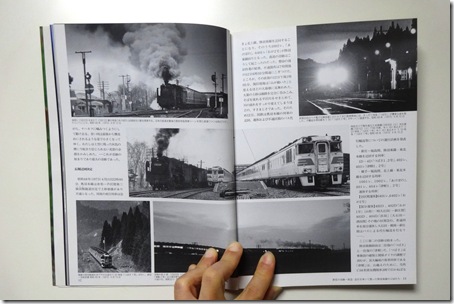

車両は北海道では第2弾の振子式気動車特急283系。

2013年10月までは最高速度130kmの俊足を誇っていましたが、2011年5月に発生した石勝線での脱線火災事故により減速、減便が行われて現在の最高速度は110km。

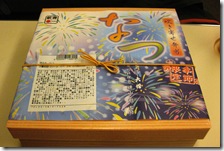

11時24分の定時に発車。283系は1995年に試作車、1996年に量産車が登場。1997年3月に営業運転が開始されてから早くも20年以上経過して、各所に疲れが出ている感じでした。発車後は釧路駅で調達したばかりの「花咲かにめし」で腹ごしらえ。

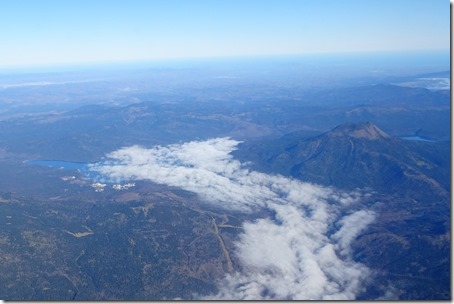

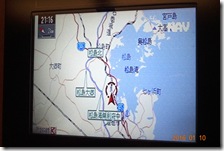

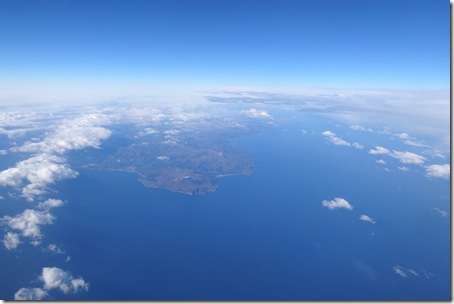

釧路駅を発車して市街地を抜けるとしばらくは海岸線を疾走。

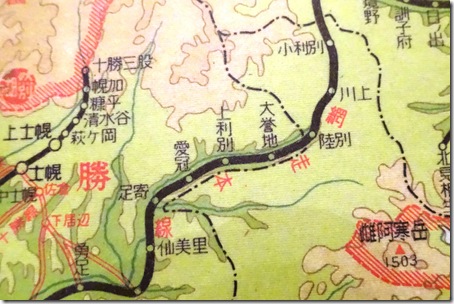

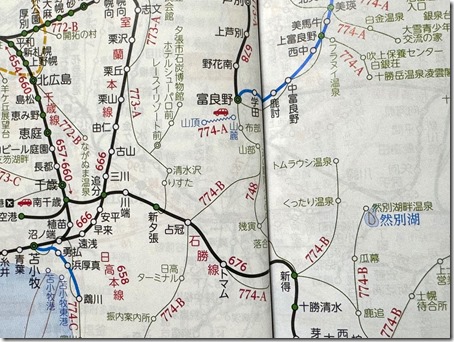

最初の停車駅白糠駅を発車して、厚内駅の手前から進路を内陸に変えてしばらく走ると池田駅。

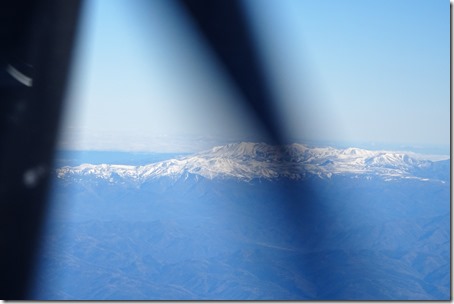

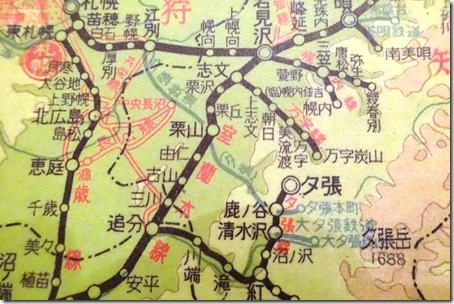

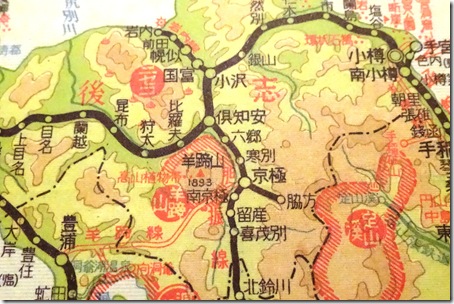

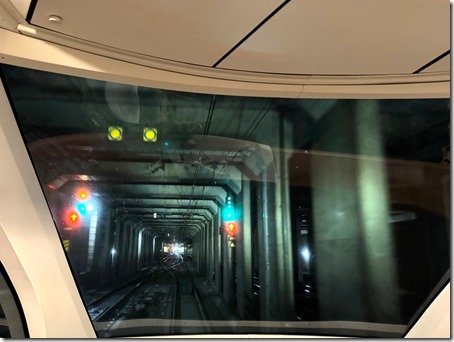

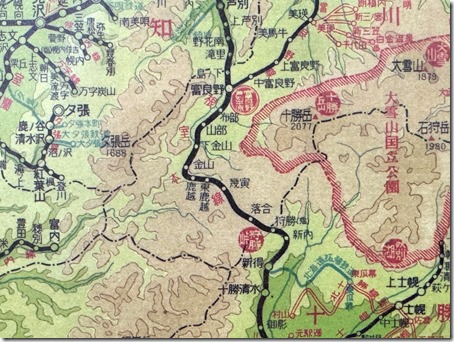

さらに走って大都会の帯広駅を発車し、次の停車駅新得駅を過ぎると狩勝峠にさしかかります。長大なトンネルを抜けて落合方面への根室本線と別れて石勝線へ。

普通列車が無いため特急しか停まらないトマム駅を14時00分に発車。

占冠駅、新夕張駅を通過し・・・。

旧夕張線を追分駅へ向かって山を降りると、北海道らしい平原が広がります。

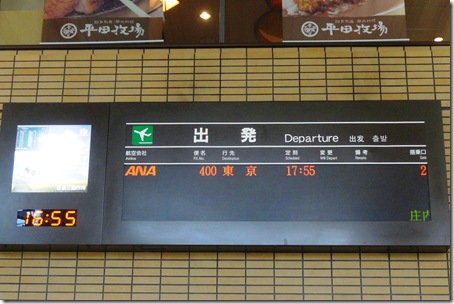

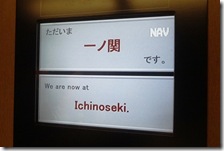

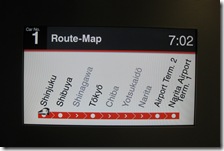

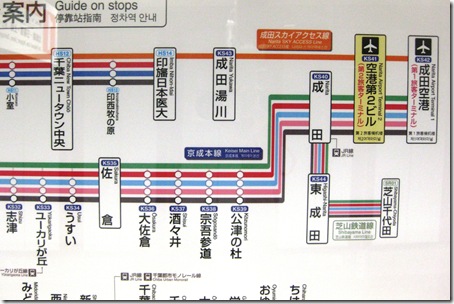

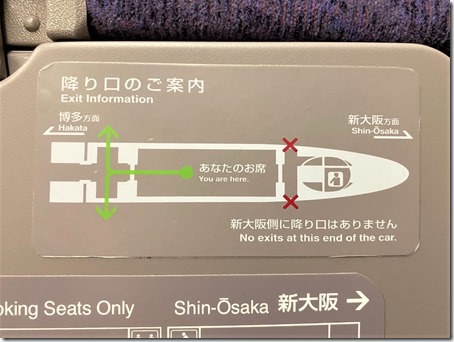

ほどなく南千歳駅に15時07分到着。ここで15時09分発のエアポート144号に乗り継いで新千歳空港駅に15時12分に到着。

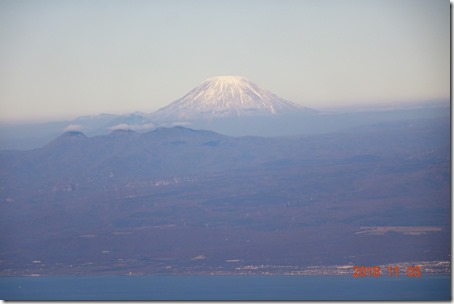

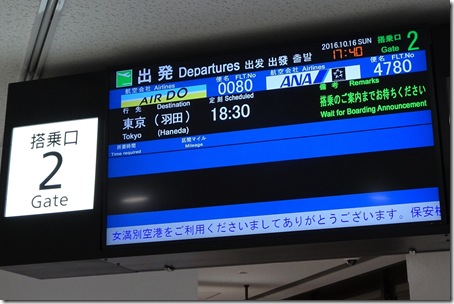

17時00分発のANA072便(ボーイング777-300)に乗れば東京羽田空港には早くも18時40分には到着。

1日中鉄道に乗っていただけじゃないかって?。もちろんそれが目的ですから~。

たった2日間ながら北海道の鉄道を堪能した旅でした。完。

_thumb.jpg)

_thumb.jpg)

_thumb.jpg)

_thumb.png)

_thumb.png)

_thumb.png)