11月2日土曜日。晴れ。朝は11℃、日中は19℃。

11月に入って最初の土曜日。クリニックはそれなりに混雑。かぜ症状の方はやはり多め。健康診断で引っ掛かって二次検査でいらっしゃる方もちらほら。インフルエンザワクチンの接種も佳境に入って来ました。

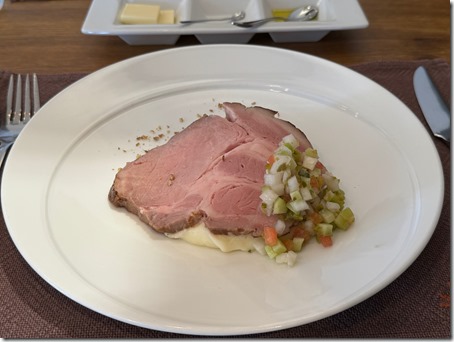

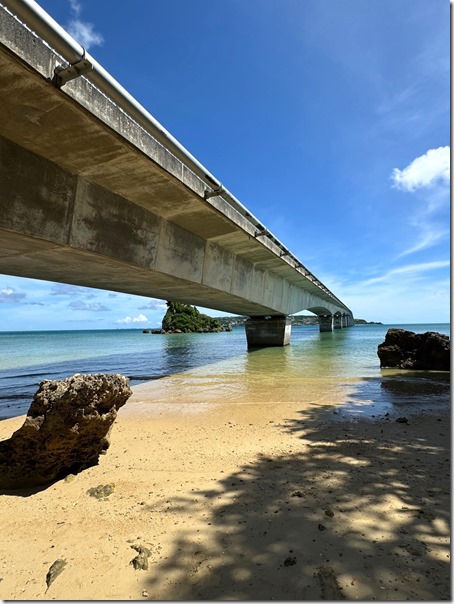

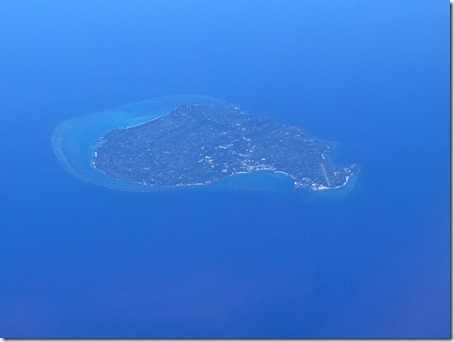

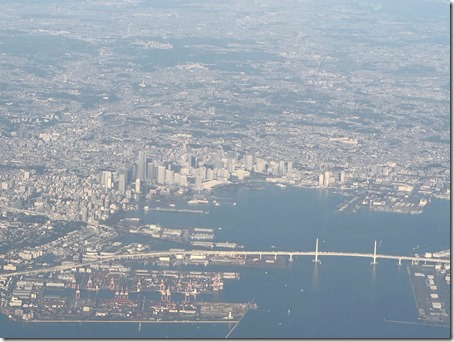

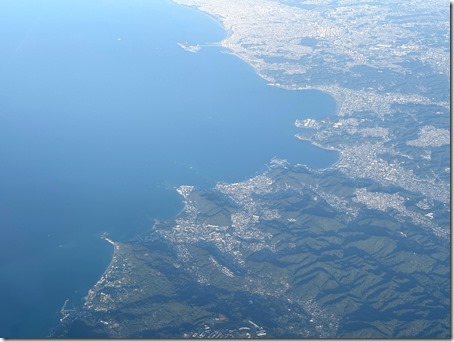

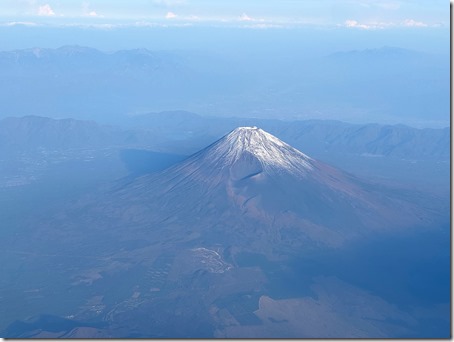

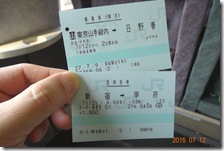

診療終了後は羽田空港へ。17:05発JAL923便で沖縄那覇へ。機種は小型のボーイング737-800。夜8時頃に那覇空港に着陸。さすが南国、夜になっても26℃ありました。

そのまま那覇市内のホテルにチェックイン。

翌11月3日日曜日の那覇は晴れのち曇り一時雨。朝は24℃、日中は28℃。残念ながら天気は下り坂です。

ホテルのカーテンを開けるとビルが乱立する那覇市内は薄曇りでした。

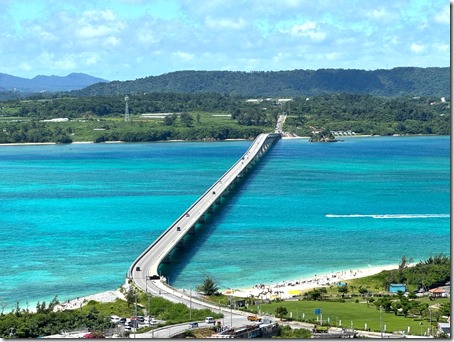

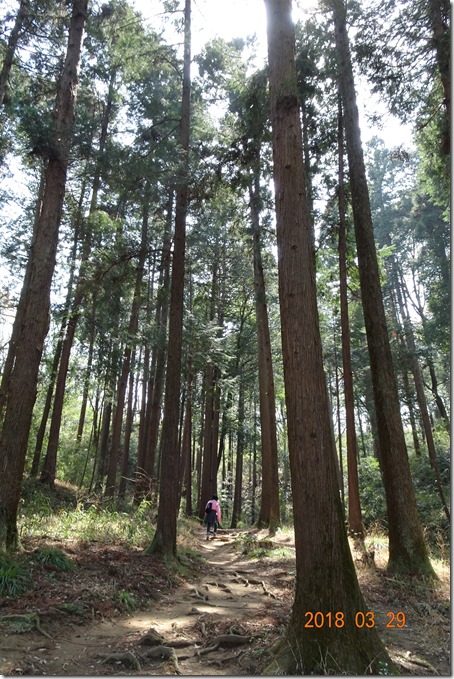

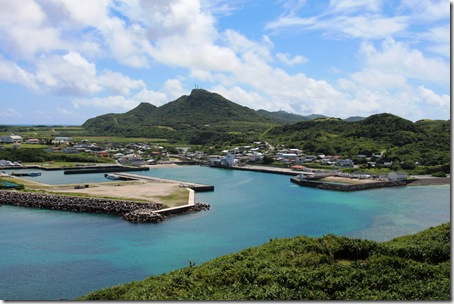

朝一番でレンタカーを借りて、沖縄自動車道を終点の許田ICまで。そこから名護市内を抜けて本部半島の八重岳を目指します。八重岳453.4mは沖縄本島では与那覇岳に次ぐ第二位の標高で、1月末から2月初旬には日本で最も早く桜が見られるところ。

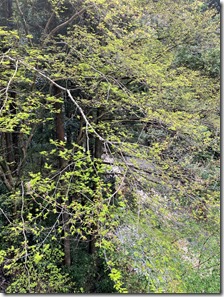

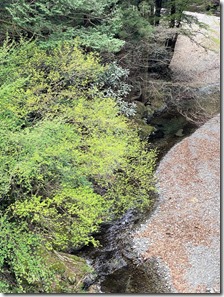

海岸沿いの道から標示に従って山道に入って行くと次第に周囲は鬱蒼とした森に。

意外にも山頂近くまで整備された舗装道路が続いていました。

頂上にはアメリカ軍が管理する八重岳通信所が。それで道が良いのかも!?。

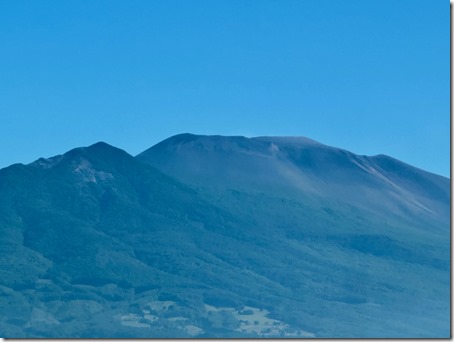

山頂近くからはボンヤリですが彼方に東シナ海が望めました。

美ら海水族館はこちら方向のはずですが・・・!?。

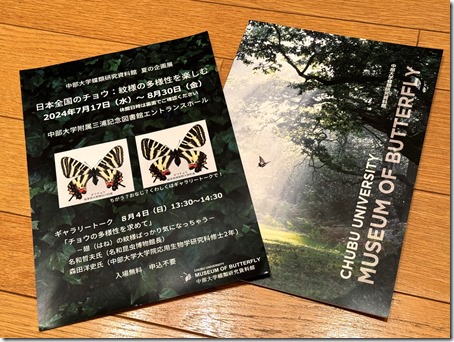

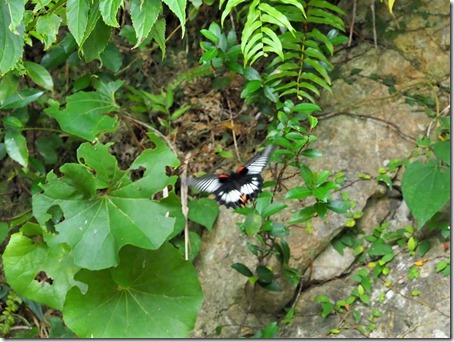

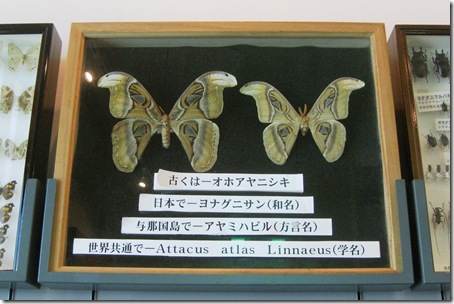

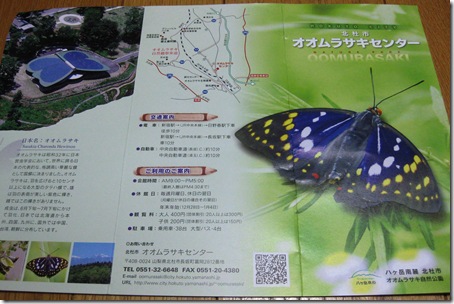

さて、このたび遠路遥々ここまで来たのは沖縄のチョウの写真を撮るため。クルマを停めて外に出ると周辺の木々では聞き慣れないセミの大合唱が。

正体は容姿端麗なオオシマゼミでした。

オオシマゼミは日本産のツクツクボウシ属の最大のセミで奄美大島~沖縄本島周辺に分布する日本特産種だそうです。

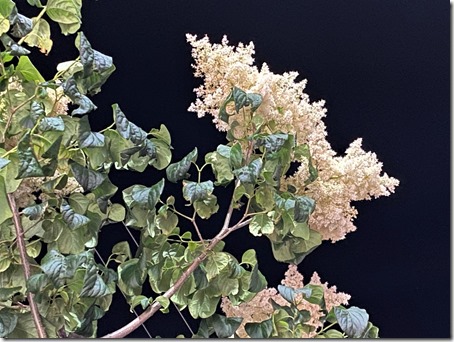

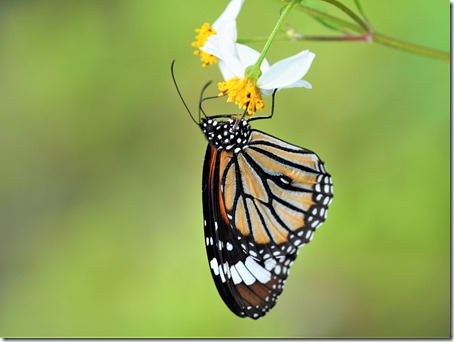

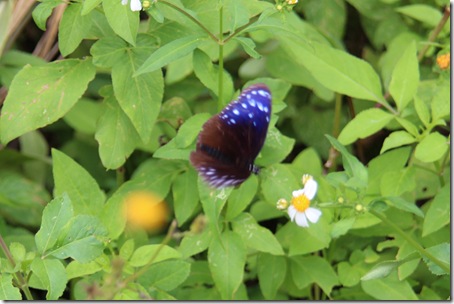

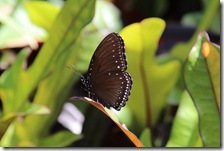

クルマを降りて道路端の白い花を見たら・・・ビックリ!。茶色っぽいチョウの一群が鈴なりになっていました。数えきれないほどのツマムラサキマダラです。

下の写真、上がメス、下がオス。

メスは前翅の白斑、後翅の白線が目立ちます。

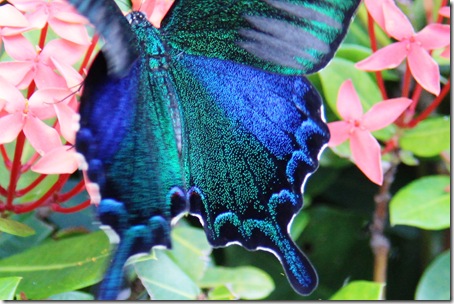

翅を開くと前翅には光沢のある青紫色が!。その名の通り、前翅のツマがムラサキ!!。

オスはメスほど前翅の白斑、後翅の白線が目立ちませんが・・・。

翅を開くと前翅の青紫色の面積がメスよりも広くてよりゴージャスな感じです。

たくさんのツマムラサキマダラを目の前にして俄かには信じられませんが、以前は稀に南からやって来るだけの“迷チョウ”だったそうで、沖縄本島に定着したのは1992年頃から。今では奄美~八重山で広く定着しているそうです。

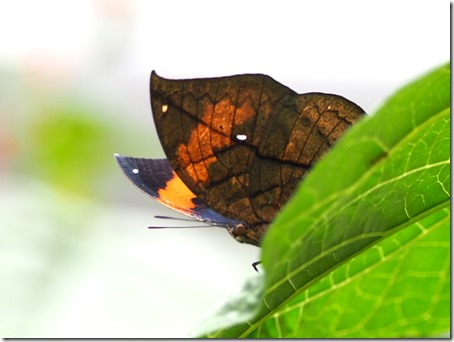

周辺の梢を見ながら歩いていたら、テリトリーを張るコノハチョウの姿を発見!。県の天然記念物です。どこにいるかって?。

クローズアップすると・・・ここです!。

今回見かけたのはこの1頭のみ。しばらく粘りましたが残念ながら降りて来てくれませんでした。

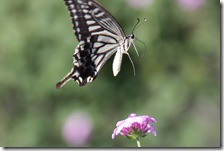

林間をふわりふわりと優雅に飛んでいる大型のマダラチョウは本土でも見かけるアサギマダラ。何やら文字が書かれているのは数千キロの長距離を移動するアサギマダラの調査のためにマーキングされたもの。

う~ん、どこでマーキングされたものやら・・・。

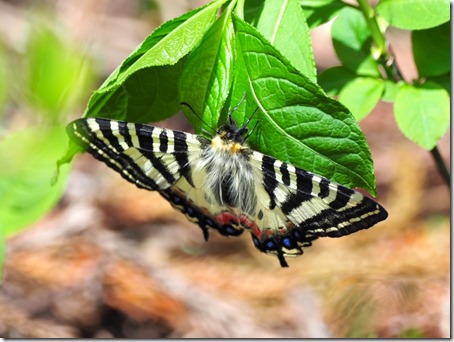

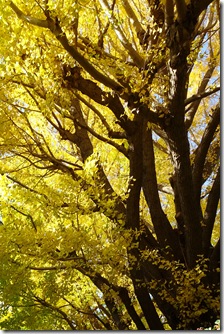

山頂近くでは色鮮やかな“蛾”を発見。蛾は専門外ですが、調べてみるとサツマニシキという種類。

温暖地の蛾で本州紀伊半島より南に分布しているそうですが、南へ行くほど後翅の白色部が広く明るくなるそうです。

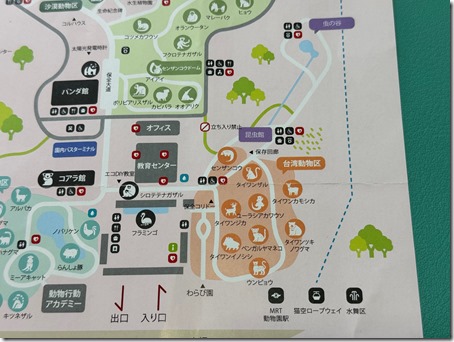

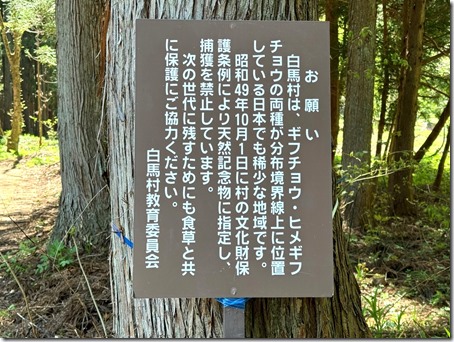

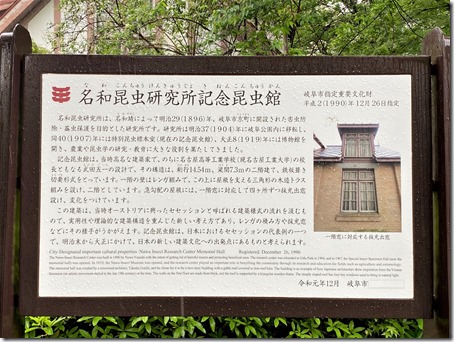

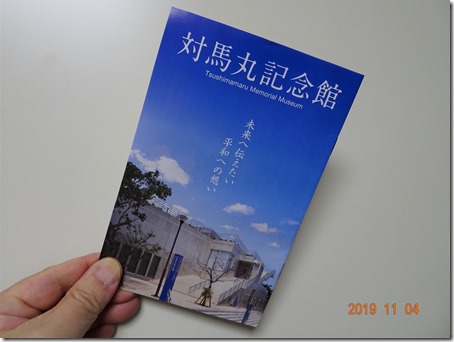

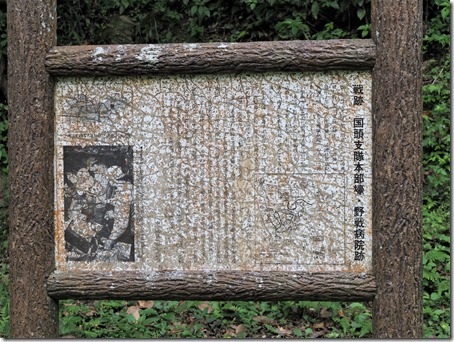

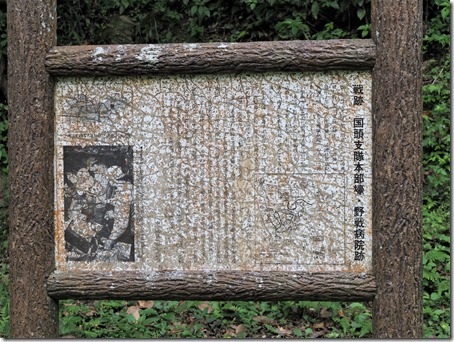

やや下って脇道に入ったところに立て看板が。

判読し難くなっていましたが「戦跡 国頭支隊本部壕 野戦病院跡」とありました。

ここ八重岳は本島北部で唯一日米両軍の対峙戦が行われた激戦地。こんな山の中の野戦病院に収容されても・・・。

そんな場所で呑気にチョウの写真なぞ撮っていられる平和な時代にひたすら感謝するばかりです。

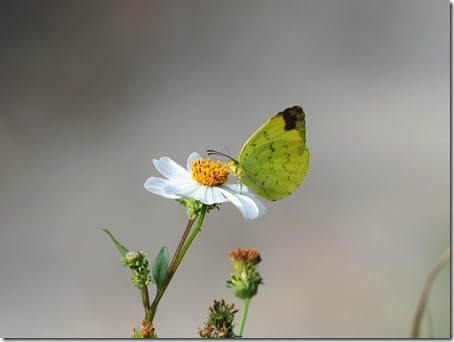

近くにはミナミキチョウの低温期型。

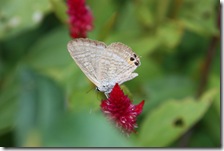

こちらは珍しい種類かと思いきや本州以南に広範に見られるヤマトシジミのようです。

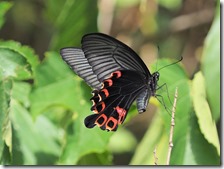

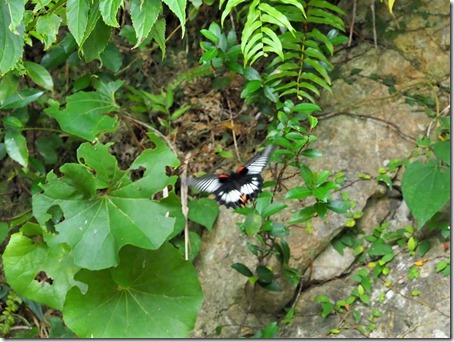

こちらも本州以南に見られるジャコウアゲハのオス。

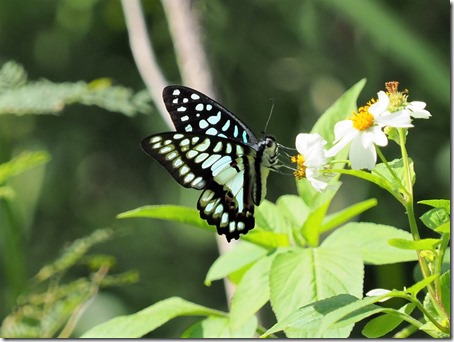

時折地面から飛び立つ小型のタテハチョウは沖縄本島以南で土着しているアオタテハモドキ。オスは青が鮮やか。周辺を探しましたがメスの姿は無し。

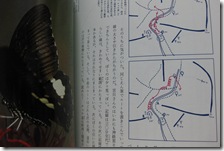

イシガケチョウは島根、岡山、兵庫県南部など西日本以南に土着。

とっても不思議で芸術的な模様ですが・・・。

一説によると茶色い模様だけを見ると怖~いムシに見えてくるのだとか・・・。あやや、確かに~。

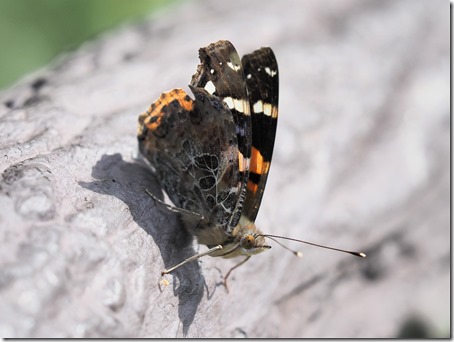

ヒメアカタテハは日本はおろか南極大陸を除く全ての大陸に分布する世界的なチョウ。

下はクロマダラソテツシジミ。かつては国内に生息しなかったそうですが、1992年に沖縄本島で確認され一時途絶えたものの2000年以降は南西諸島各地で見られるようになった種類。

地面を這うように飛んでいる地味なチョウはリュウキュウヒメジャノメ。奄美諸島以南にのみ分布。

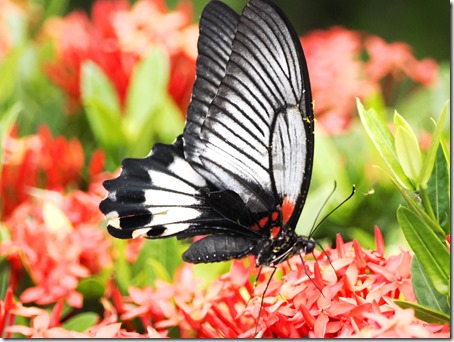

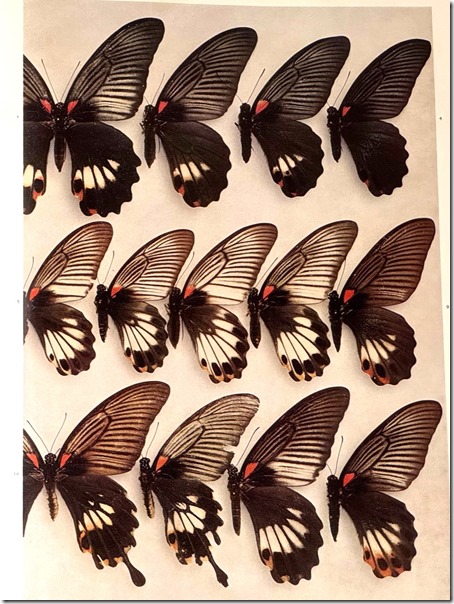

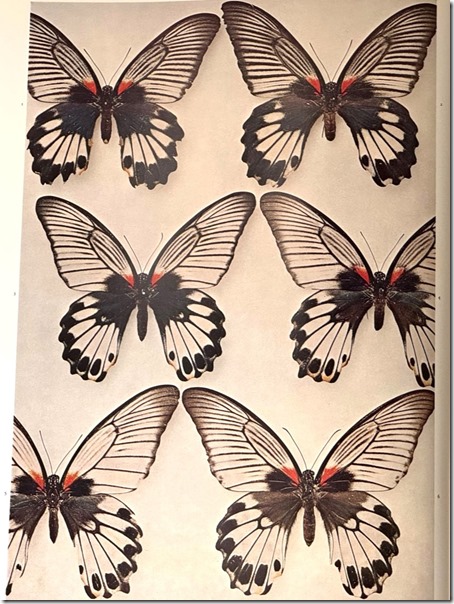

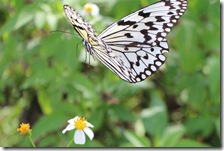

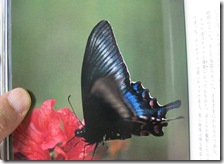

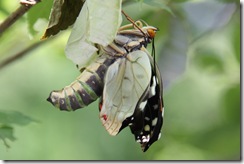

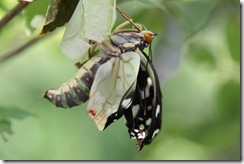

最近では北へ分布を広げて関東でも見られるようになったナガサキアゲハ。

メスは南方へ行くほど白化傾向が強くなり、こんなに白いメスは沖縄まで来なければ見られません。

メスの後ろを飛んでいるのがオス。オスは白い部分が有りません。

この白いナガサキアゲハが見れただけでもここまで来た甲斐が有ったというもの。

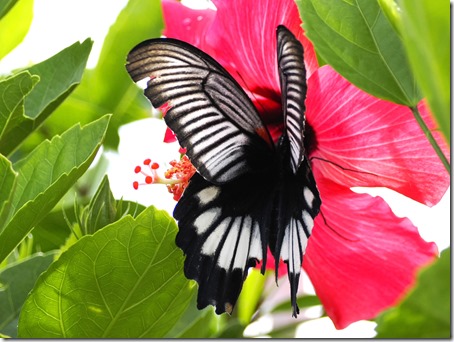

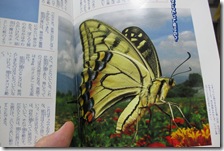

そしてハイビスカスを訪れているのは日本産シロチョウの最大種、ツマベニチョウのオス。

普段は高所を敏速に飛ぶのでなかなか写真が撮れませんが、吸蜜で降りて来た一瞬がシャッターチャンス。

九州南端以南に分布する南方系のチョウです。

さてここらでもう夕刻。時折ぱらついていた雨が本格的になって来たので今日は撤収することに。那覇へ向かって車を走らせたのでした。

続きはまた後日に~。

_thumb.jpg)

_thumb.jpg)